Nos engagements pour l’avenir

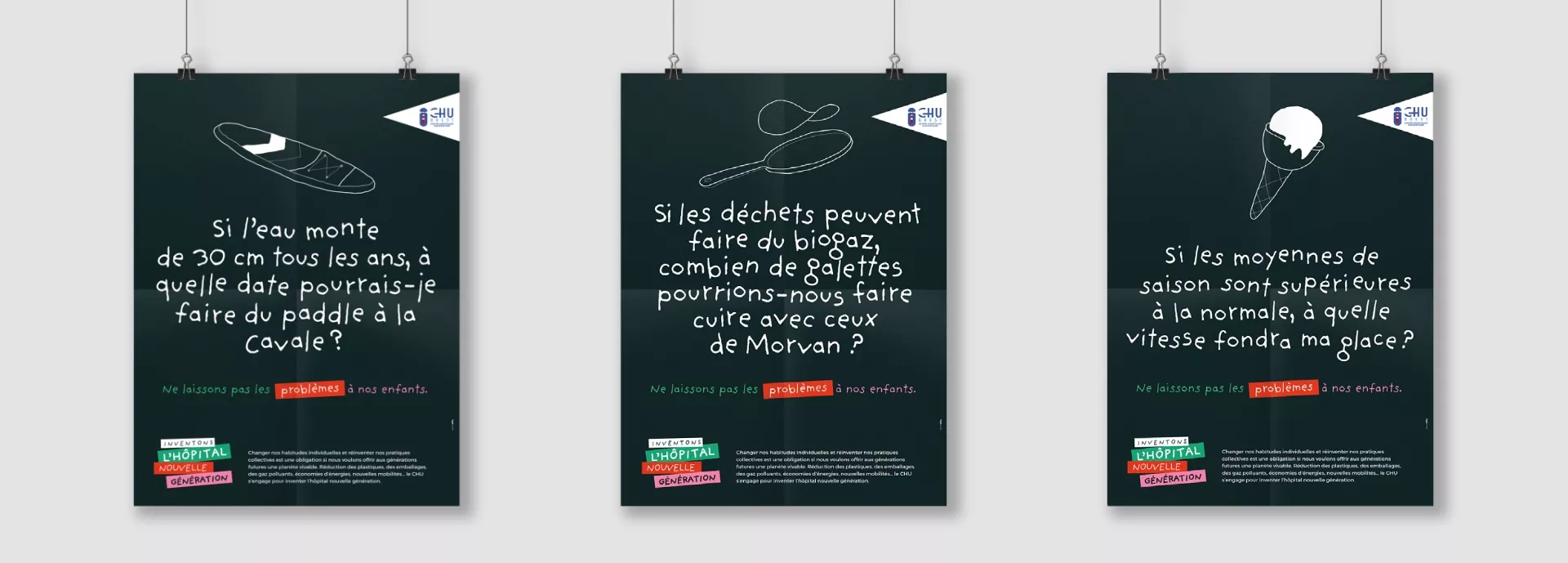

Inventons l’hôpital nouvelle génération : Ne laissons pas les problèmes à nos enfants

S’engager dans une logique éco-responsable, encourager la sobriété et anticiper l’impact des transformations de l’environnement

Les évolutions rapides des préoccupations relatives aux problématiques environnementales amènent à considérer, raisonnablement, que ces enjeux seront au cœur des prochaines politiques publiques, de santé notamment. Le système de santé est en effet, par essence, concerné par deux problématiques environnementales majeures : celle de « l’atténuation » des impacts sur l’environnement des activités sanitaires, d’une part ; celle de « l’anticipation et de la gestion » des crises actuelles et futures liées à la perturbation majeure des environnements, d’autre part.

L’atténuation de l’impact des activités hospitalières sur l’environnement

Le premier défi résidera dans la capacité du système de santé – et en l’occurrence du système hospitalier public– à intégrer les enjeux considérables d’atténuation de la pression générée par les activités humaines sur l’environnement, les dérèglements qui en découlent menaçant aujourd’hui, d’avis scientifique unanime, la totalité du monde vivant, êtres humains compris. Sur le plan opérationnel, il s’agira pour les établissements d’œuvrer à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et de tendre vers la neutralité carbone. Il sera également nécessaire de limiter le recours aux ressources primaires. Enfin, le défi sera de renforcer les efforts de limitation de la pollution et de la dégradation de la qualité de l’eau, de l’air et des milieux naturels.

Réduction des Gaz à effet de serre et objectif neutralité Carbone

L’objectif de neutralité Carbone découle des engagements pris par la France dans le cadre des accords de Paris de décembre 2015. Ces objectifs ont été déclinés dans un corpus législatif et réglementaire, parmi lesquels la loi dite « Elan » du 16 octobre 2018, suivie du « décret tertiaire » du 23 juillet 2019 qui imposent une réduction des consommations d’énergies d’au moins 40 % en 2030 (50% en 2040 et 60% en 2050)

Performance énergétique des établissements

Comme en atteste leur mobilisation collective autour du projet national – soutenu par l’ANAP – de développement de la performance énergétique des établissements sanitaires et sociaux, tous établissements du GHT s’engagent dans une démarche visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des ressources fossiles. Cette dynamique supposera un plan ambitieux de gestion des bâtiments existants, une approche rationnelle de toute construction nouvelle, mais également une réflexion de fond sur les usages et pratiques.

Sur un plan opérationnel, la démarche est lancée pour les 5 années à venir à travers :

La mise en place dès 2022 d’une AMO « performance énergétique » ayant pour objectif de définir le plan d’actions visant à mettre en œuvre les obligations du décret tertiaire ;

Le dossier ANAP « performance énergétique » : présentation d’un dossier de dimension départementale, porté par le CHU de Brest, associant l’ensemble des établissements du GHT, plusieurs structures médico-sociales (dont le partenaire Ildys), et le CHIC Cornouailles. Le projet intègre aujourd’hui une surface bâtimentaire totale de 765 000 m².

Transports et mobilité

Un plan « mobilité », visant à accompagner et soutenir des professionnels du CHU et des établissements en direction commune dans l’usage de modes de déplacements alternatifs à l’utilisation de la voiture individuelle. Par le renforcement des partenariats avec l’ensemble des acteurs de mobilité du territoire (BMO, Bibus, SNCF-TER, associations…), par le déploiement d’actions de communication et d’accompagnements internes (mise à disposition d’équipements adéquats, applications de mise en relation, formations…), ce plan « mobilité » doit être renforcé et développé, en anticipation notamment de l’arrivée du Tramway sur le site de la Cavale blanche en 2026.

La politique des établissements vis-à-vis des transports devra s’étendre aux transports des patients, dont les conséquences en termes d’émissions de gas à effet de serre devrait être prochainement intégrée dans leur bilans carbone; cette approche tendra à donner une dimension stratégique plus large aux projets de développement de la télémédecine.

Enfin, la part d’émissions de gaz à effet de serre liée aux transports des marchandises – et tout particulièrement des médicaments et produits de santé, devra également être intégrée dans la politique d’achat et d’approvisionnement du GHT.

Limiter les recours aux ressources primaires : lutte contre les gaspillages et développement d’une politique de sobriété

Qu’elle soit ou non réglementairement encadrée (cf. loi Egalim du 2 octobre 2018 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire), la lutte contre les gaspillages est un objectif d’autant plus vertueux qu’elle est quasi systématiquement le corollaire de l’amélioration des organisations. Ainsi, les chantiers de transformation portant sur la fluidification des parcours et la digitalisation portent en eux-mêmes des enjeux de réduction des gaspillages (papier et consommables, transports, énergies…). De la même façon, un changement de DPI et l’amélioration des organisations qui en découle, seront des vecteurs forts d’amélioration de la performance énergétique de l’ensemble de l’organisation, dans la mesure où le caractère extrêmement énergivore et consommateur de ressources primaires de tout système numérique est intégré dès en amont de la réflexion sur ce sujet.

A l’instar des réflexions menées sur la juste prescription, le changement de paradigme consistant à considérer, mesurer et valoriser la sobriété dans ce qu’elle apporte de gain qualitatif peut ainsi être décliné à l’aune de l’ensemble de projets structurants de l’établissement.

Limiter la pollution et la dégradation des milieux naturels

Maîtriser les rejets

L’atténuation de la dégradation des milieux naturels inhérente à l’activité humaine suppose de conforter et renforcer les efforts déjà réalisés de réduction quantitative et de maîtrise qualitative des rejets de toute nature, et de modérer autant que possible la participation des activités hospitalières à l’effondrement désormais unanimement reconnu de la biodiversité.

Maitriser la production et optimiser la gestion des déchets

Le premier axe d’une politique de gestion des déchets écologiquement vertueuse est directement lié à la promotion d’une politique de sobriété, dans la mesure où le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit. Cet objectif général étant posé, sa déclinaison opérationnelle suppose d’inclure systématiquement cette réflexion à tous les niveaux de la gestion des ressources matérielles. Cette politique, déjà initiée par la Direction des achats et des approvisionnements, a vocation à être encore développée, grâce notamment à un nouveau corpus juridique d’encadrement de l’achat hospitalier qui devrait intégrer cette dimension.

Dans un objectif conjoint de lutte contre l’émission des déchets et de préservation de la biodiversité – notamment océanique – le CHU est engagé dans un vaste plan de suppression des plastiques jetables, reposant sur une forte implication des équipes de terrain dans une réflexion sur la pertinence des usages.

Enfin, l’amélioration du traitement et du recyclage des déchets est un objectif fort de la Direction des achats et de la logistique, en lien avec les partenaires institutionnels et industriels impliqués dans cette filière.

Intégrer la préservation des milieux naturels dans les projets de construction ou réfection des bâtiments

Également inscrit dans la loi Elan, l’objectif de préservation des milieux naturels et limitation de la bétonisation des sols suppose d’intégrer, parmi les études préalables à toute construction ou réfection de bâtiment, des analyses d’impact et le cas échéant des mesures de préservation du vivant. Le déploiement opérationnel du schéma directeur immobilier des établissements du GHT intégrera cette dimension dans tous les futurs projets.

D’une manière générale, l’ensemble des thématiques touchant à l’atténuation de l’impact des activités hospitalières sur l’environnement repose fondamentalement sur une réflexion de fond relative aux usages, qui sera avantageusement mise en lien avec les mécanismes de valorisation des engagements collectifs tels que prévus dans le Ségur de la santé.

L’anticipation et la gestion des impacts liés à la dégradation de l’environnement

La seconde problématique à laquelle sera confrontée le système hospitalier sera d’anticiper et de gérer les impacts prévisibles de la dégradation de l’environnement, au premier rang desquels il convient bien sûr de placer le réchauffement climatique, qui se traduit notamment par les problèmes déjà perceptibles d’accentuation des phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes, pics caniculaires, inondations…) et l’élévation du niveau de la mer.

Parmi ces risques, ceux qui concerneront particulièrement la population et les établissements du Territoire sont, au-regard évidemment leur situation géographique, l’augmentation de la fréquence et de la gravité des tempêtes, ainsi que l’élévation du niveau de la mer qui aura des conséquences importantes, nettement perceptibles dès 2030, sur la population des îles (Sein, Molène), ainsi que sur les bassins de Morlaix et de Landerneau.

Le deuxième risque important – directement issu des problématiques de dégradation des environnements et d’exploitation massive des ressources primaires, ainsi que des difficultés géopolitiques associées qui impactent les productions et la logistique mondiales – auquel sont déjà confrontés les établissements du GHT est celui de la tension générale sur les approvisionnements. Les analyses prospectives sur ce sujet doivent nous amener à anticiper une aggravation de cette situation et une adaptation en conséquence des politiques d’achat et d’approvisionnement, mais également de la stratégie d’investissement.

D’un point de vue méthodologique, la capacité à faire face à ces évolutions à fort potentiel déstabilisant pour les organisations résidera dans la robustesse des outils de prévention, de gestion des risques et de gestion de crise qu’il conviendra de renforcer.